† 18. Mai 1966, Peine

BArch Pers 6/1931 im Jahr 1922

BArch Pers 6/300972

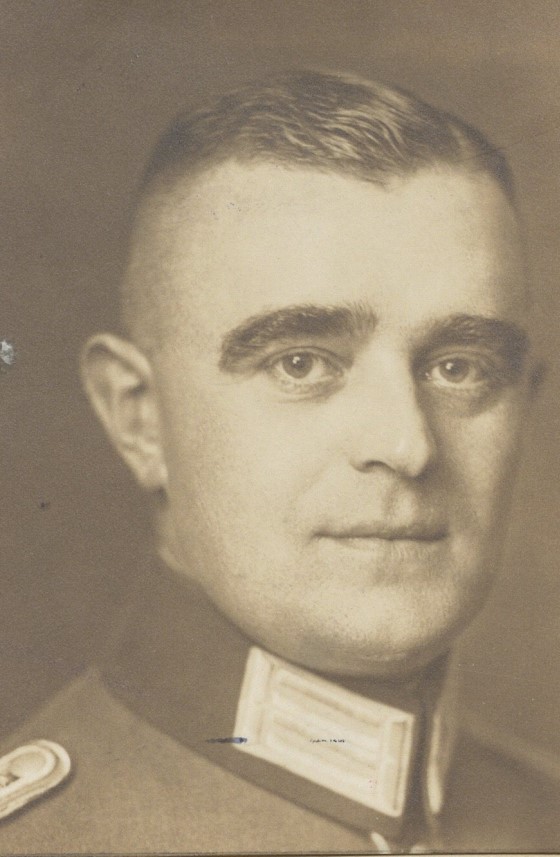

Stammer, Eberhard Gustav Eduard

| * 25. Juni 1888, Polnisch Leipe, Kreis Falkenberg (Bezirk

Oppeln) † 18. Mai 1966, Peine

BArch Pers 6/1931 im Jahr 1922 |

BArch Pers 6/300972 |

Eberhard Stammer war der Sohn des Rektors Josef Albin Stammer und dessen Ehefrau Anna Pauline, geborene Heinke. Nach seiner Ausbildung auf dem Gymnasium in Brieg, welches er Ostern 1909 mit der Unterprimareife verließ, absolvierte er im Juni 1909 eine Fähnrichsprüfung. Er trat daraufhin am 20. Juni 1909 als Fahnenjunker in die Königlich Preußische Armee ein. Er kam dabei zum 4. Oberschlesisches Infanterie-Regiment Nr. 63 nach Oppeln. Bei diesem wurde er am 10. Juli 1909 vereidigt. Am 15. November 1909 wurde er zum Fahnenjunker-Unteroffizier befördert. Von Februar 1910 bis Oktober 1910 wurde er zur Kriegsschule Hannover kommandiert. Dort wurde er am 19. Februar 1910 (Rr) zum Fähnrich befördert. Nach dem Besuch der Kriegsschule wurde er am 16. November 1910 (Q) zum Leutnant befördert. Danach wurde er anfangs als Kompanieoffizier in der 11. Kompanie seines Regiments in Opppeln eingesetzt. Im Herbst 1912 wurde er in gleicher Funktion in die 7. Kompanie seines Regiments am gleichen Standort versetzt. Vom 11. Oktober 1913 bis zum 31. Oktober 1913 wurde er zum Übungskursus der Infanterie-Schießschule auf dem Truppenübungsplatz Altengrabow kommandiert. Am 1. März 1914 wurde er als Zugführer zur MG-Kompanie vom 4. Oberschlesisches Infanterie-Regiment Nr. 63 ebenfalls in Oppeln versetzt. In dieser Funktion zog er bei Ausbruch des 1. Weltkrieges Anfang August 1914 an die Front. Dort wurde er am 20. September 1914 verwundet, woraufhin er zum Feldlazarett Pontfaverger bei Moronvilliers gebracht wurde. Das Eiserne Kreuz 2. Klasse wurde ihm am 22. September 1914 verliehen. Am 8. Februar 1915 wurde er als Kompanieführer der MG-Kompanie zum Ersatz-Regiment 7 versetzt. Am 15. August 1915 wurde er zum Infanterie-Regiment 352 versetzt. Bei diesem wurde er bis zum 23. Oktober 1915 als Regimentsadjutant verwendet. Das Eiserne Kreuz 1. Klasse wurde ihm am 16. Oktober 1915 verliehen. Wegen einer Erkrankung kam er am 23 Oktober 1915 in das Feldlazarett 26. Nach seiner Genesung wurde er am 1. Februar 1916 zum II. Ersatz-Bataillon vom Landwehr-Infaterie-Regiment 51 überwiesen. Bereits 3 Wochen später wurde er als Kompanieführer der MG-Kompanie wieder zum Infanterie-Regiment 352 überwiesen. Dort wurde er am 22. März 1916 (Bb) zum Oberleutnant befördert. Am 1. Oktober 1916 wurde er als MG-Offizier zum Regimentsstab versetzt. Vom 9. März 1917 bis zum 12. April 1917 wurde er zur Minenwerfer-Schule in Kowno kommandiert. Ab dem 30. März 1918 wurde er als Regimentsadjutant im Infanterie-Regiment 352 eingesetzt. Im Ersten Weltkrieg wurde er nicht nur verwundet, was sich in der Verleihung des Verwundetenabzeichens in Schwarz widerspiegelte. Außerdem wurden ihm neben beiden Eisernen Kreuzen noch das Ritterkreuz des Hausordens von Hohenzollern mit Schwertern (3. Mai 1918) verliehen. Nach dem Krieg wurde er am 10. Januar 1919 dem Ersatz-Bataillon vom 4. Oberschlesisches Infanterie-Regiment Nr. 63 überwiesen, wo er jetzt als Bataillonsadjutant verwendet wurde. Vom 15. Februar 1919 bis zum 28. Februar 1919 wurde er als Führer des Ersatz-Bataillons verwendet. Den kompletten Monat März 1919 wurde er wieder als Bataillonsadjutant eingesetzt. Danach wurde er am 1. April 1919 zum 4. Oberschlesisches Infanterie-Regiment Nr. 63 überwiesen. Bei diesem wurde er jetzt als Führer der 2. MG-Kompanie verwendet. Im Jahr 1919 wurde er als Oberleutnant in das vorläufige Reichsheer übernommen. Vom 10. Juni 1919 bis zum 28. Juli 1919 wurde er als stellvertretender Adjutant beim Infanterieführer 8 eingesetzt. Vom 29. Juli 1919 bis zum 15. August 1919 wurde er als Bataillonsadjutant vom Radfahr-Bataillon 8 verwendet. Am 16. August 1919 wurde er als Führer der MG-Kompanie zum Reichswehr-Infanterie-Regiment 16 überwiesen. Am 1. Mai 1920 wurde er als Führer der 3. MG-Kompanie zum Reichswehr-Infanterie-Regiment 15 überwiesen. Dadurch gehörte er bei der Bildung des 200.000 Mann-Heeres der Reichswehr Mitte Mai 1920 noch immer zum Reichswehr-Infanterie-Regiment 15 der Reichswehr-Brigade 8. Bei der Bildung des 100.000 Mann-Heeres der Reichswehr wurde er am 1. Oktober 1920 in das Infanterie-Regiment 7 übernommen. Er wurde bei diesem anfangs als Kompanieoffizier im Ausbildungs-Bataillon in Schweidnitz verwendet. Seine Mutter starb am 24. Januar 1921 im Alter von 57 Jahren in Brieg. Ab dem 1. März 1921 wurde er zur Küstenwehrabteilung IV Lehe kommandiert und bei dieser als Führer der MG-Kompanie verwendet. Während des Kommandos wurde er am 1. Oktober 1921 mit der Stelle als Hauptmann beim Stabe beim Ausbildungs-Bataillon vom 7. (Preußisches) Infanterie-Regiment in Schweidnitz beliehen. Sein Kommando zur Reichsmarine wurde am 18. Februar 1922 mit Wirkung vom 17. März 1922 aufgehoben. Am 4. März 1922 wurde sein Kommando zur Marine erst mit dem 31. März 1922 aufgehoben. Am 1. Juli 1922 wurde ihm ein neues Rangdienstalter als Oberleutnant vom 22. März 1916 (5) verliehen. Kurz darauf wurde er am 26. September 1922 mit Wirkung vom 1. Oktober 1922 (5) zum Hauptmann befördert. Spätestend ab dem Frühjahr 1923 gehörte er etatmäßig mehrere Jahre als Chef zur 1. Kompanie seines Regiments in Oppeln. Am 26. Februar 1926 wurde gemeldet, dass er als Chef der Minenwerfer-Kompanie in Betracht genommen wurde. Daher wurde er am 1. April 1926 von Hauptmann Walter Weiß als Chef der 1. Kompanie abgelöst. Er wurde dafür zur 13. (Minenwerfer) Kompanie vom 7. (Preuß.) Infanterie-Regiment nach Glatz versetzt. Vom 8. April 1926 bis zum 21. Mai 1926 wurde er zum Minenwerfer-Lehrgang auf den Truppenübungsplatz Jüterbog kommandiert. Am 1. Oktober 1926 wurde er zum Chef der 13. (Minenwerfer) Kompanie seines Regiments in Glatz ernannt. Am 23. Juni 1927 reichte er seinen Antrag auf Erteilung der Heiratserlaubnis ein. Sein Vater starb am 4. Juli 1927 im Alter von 65 Jahren ebenfalls in Brieg. Seine Erlaubnis zur Verheiratung erhielt er am 18. Juli 1927. Am 16. August 1927 heiratete er die fast zwölf Jahre jüngere geschiedene Charlotte 'Lina' Bauer, geborene Hanke, geschiedene Ehefrau vom Reichsbahnrat Dr. jur. Colmar Conrad Georg Bauer, Tochter des Rittergutsbesitzers Robert Hanke, in Schönheide (standesamtlich) und Rosenbach (kirchlich). Die Kinder seiner Frau verblieben beim Vater in Oppeln. Sein einziges eigenes Kind war der am 1. August 1928 in Glatz geborene Klaus Eberhard Horst Stammer. Vom 7. Oktober 1930 bis zum 30. Oktober 1930 wurde er zum Schießlehrgang für schwere Infanterie-Waffen auf den Truppenübungsplatz Döberitz kommandiert. Am 1. September 1932 wurde er mit Wirkung vom 1. Oktober 1932 als Rittmeister zum Regimentsstab vom 3. (Preußisches) Reiter-Regiment nach Rathenow versetzt. Dort wurde er am 1. April 1933 (11) zum Major befördert. Seine Vereidigung auf den Führer und Reichskanzler Adolf Hitler erfolgte am 27. August 1934. Bei der Erweiterung der Reichswehr zur Wehrmacht war er am 1. Oktober 1934 Kommandeur des II. Bataillons vom Infanterie-Regiment Schweidnitz in Glatz. Vom 10. Januar 1935 bis zum 18. Januar 1935 besuchte er eine Unterweisung der Stabsoffiziere in Liegnitz. Am 22. August 1935 stellte sein Regimentskommandeur gegenüber dem Artillerieführer III einen Antrag, ihn nach Mittel- oder Westdeutschland zu versetzen, nachdem er am 20. August 1935 von Reichsbahnoberrat Dr. Bauer, der Exmann seiner Ehefrau, bei diesem erschienen war. Dabei ging es in der Hauptsache darum, dass die 16jährige Tochter seiner Frau den Vater verlassen hatte. Die nächsten Wochen entspann sich ein intensiver Schriftwechsel. Am 27. September 1935 wurde der Versetzungsantrag wieder zurückgezogen. Es folgte seine Beförderung zum Oberstleutnant am 1. Oktober 1935 (11). Bei der Enttarnung der Einheiten wurde er am 15. Oktober 1935 zum Kommandeur des II. Bataillons vom Infanterie-Regiment 7 in Glatz ernannt. Am 6. Oktober 1936 wurde er durch die Umbenennung seines Bataillons zum Kommandeur des II. Bataillons vom Infanterie-Regiment 38 in Glatz ernannt. Am 12. Oktober 1937 wurde er zum Regimentsstab vom Infanterie-Regiment 7 nach Schweidnitz versetzt. Am 28. Februar 1938 wurde er mit Wirkung vom 1. März 1938 (27) zum Oberst befördert. Am 26. März 1938 wurde beim Personalamt vom Kommandierenden General des VIII. Armeekorps, General der Infanterie Ernst Busch, seine versetzungsweise Kommandierung zum Truppenübungsplatz Neuhammer beantragt. Als Grund wurde die Übernahme der Geschäfte des Kommandanten angegeben. Daraufhin wurde er am 30. März 1938 vom 4. April 1938 bis zum 30. April 1938 zur Kommandantur vom Truppenübungsplatz Neuhammer am Queis kommandiert. Am 10. April 1938 wurde er mit Wirkung vom 1. Mai 1938 zum Kommandant vom Truppenübungsplatz Neuhammer ernannt. Diese Position behielt er auch bei Beginn des 2. Weltkrieges im Spätsommer 1939. Am 28. Februar 1940 wurde er mit Wirkung vom 1. März 1940 zum Kommandant vom Truppenübungsplatz Mitte bei Radom im besetzten Polen ernannt. Ursprünglich sollte er Kommandant vom Truppenübungsplatz Süd bei Mielec ernannt werden, welcher aber von Generalmajor Hans Suttner übernommen wurde. Vor Dienstantritt sollte er sich im Oberkommando des Heeres (OKH) beim Allgemeinen Heeresamt (AHA) Arbeitsgruppe U (Ag U) in der Bendlerstraße 13 in Berlin zwecks Einweisung melden. Das Kriegsverdienstkreuz 2. Klasse mit Schwertern wurde ihm am 25. Dezember 1940 verliehen. Am 15. Februar 1941 erhielt er folgende Beurteilung von General der Kavallerie Curt Ludwig Freiherr von Gienanth, Militärbefehlshaber im Generalgouvernement: "Geistig und militärisch gut beanlagt, ernster, stiller Charakter, energisch, fleissig, frisch und ausdauernd, pflichttreu, praktisch, hat den Übungsplatz angelegt und ausgebaut, seine Erfahrungen und Kenntnisse kamen der Sache sehr zu statten. Bewertung: Füllt recht gut aus. Empfehlung: Kommandant eines grossen Übungsplatzes." Der Sohn seiner Frau, der am 13. Dezember 1920 in Breslau geborene Colmar Rudolf Valerian Bauer, ist als Gefreiter und Angehöriger der 10. Kompanie vom Infanterie-Regiment 51 am 4. Juli 1941 in Kutnjany bei Polczk gefallen. Dessen Schwester Doris Jeschek, seine 21jährige Stieftochter, war damals als DRK-Helferin auf dem Truppenübungsplatz Bruchmhammer tätig. Am 19. März 1942 wurde der Militärbefehlshaber im Generalgouvernement vom Chef des Heerespersonalamts (HPA) im OKH, General der Infanterie Bodewin Keitel, informiert, dass Oberst Stammer am 1. April 1942 zur Beförderung heranstehen würde. Es war aber auf Grund der für den nächsthöheren Dienstgrad zu fordernden Eignung entschieden wurden, ihn bei der Beförderung zu übergehen, was ihm durch seinen Vorgesetzten zu eröffnen sei. Von der Vorlage eines Beförderungsantrages bzw. einer entsprechende Zwischenbeurteilung vor Ablauf von 6 Monaten sollte Abstand genommen werden. Die Eröffnung erfolgte daraufhin am 21. März 1942 durch General der Kavallerie Curt Ludwig Freiherr von Gienanth. Am 15. April 1942 erhielt er folgende Beurteilung von General der Kavallerie Curt Ludwig Freiherr von Gienanth, Militärbefehlshaber im Generalgouvernement: "Geistig und militärisch gut beanlagt, sehr fleissig und energisch, pflichttreu, praktisch, ernster gerader Charakter, ein erfahrener Kommandant, hat sich weiter vortrefflich bewährt, körperlich nach langer Krankheit voll leistungsfähig. KVK 2. Klasse. Bewertung: Füllt sehr gut aus." Das Kriegsverdienstkreuz 1. Klasse mit Schwertern wurde ihm am 20. April 1942 verliehen. Am 11. September 1942 erhielt er folgende Beurteilung von General der Kavallerie Curt Ludwig Freiherr von Gienanth, Militärbefehlshaber im Generalgouvernement: "Geistig und militärisch gut beanlagt, sehr fleissig und energisch, pflichttreu, praktisch, ernster, gerader Charakter, ein erfahrener und sehr bewährter Kommandant. Körperlich voll leistungsfähig. Zur Beförderung zum Generalmajor durchaus geeignet. KVK 2. und 1. Klasse. Ist politisch positiv eingestellt. Bewertung: Füllt sehr gut aus." Am gleichen Tag reichte er einen Vorschlag zur Beförderung beim PA über den Chef Heeresrüstung und Befehlshaber des Ersatzheeres/AHA/Ag U mit folgendem Inhalt ein: "Ich schlage den Oberst Stammer, Kommandant des Truppenübungsplatzes Mitte, Radom, zur Beförderung zum Generalmajor vor. Begründung: Oberst Stammer hat sich als Kommandant des Truppenübungsplatzes unter schwierigsten Verhältnissen voll bewährt. Er hat es verstanden, alle Reibungen, die durch die sehr starke Belegung seines Truppenübungsplatzes entstanden sind, zu beseitigen. Die gute Unterbringung der neuaufgestellten Feld-Bataillone der Ostlegionen ist sein besonderes Verdienst. Eine Zwischenbeurteilung wird beigefügt." Am 29. September 1942 ergänzte General der Infanterie Friedrich Olbricht, Chef vom AHA folgendes: "Oberst Stammer hat, nachdem er den Truppenübungsplatz Neuhammer mit gutem Erfolg ausgebaut hat, den Auftrag erhalten, den Gross-Truppenübungsplatz Mitte bei Radom von Grund auf neu anzulegen und auszubauen. Oberst Stammer hat unter den schwierigsten Verhältnissen diese Aufgabe sehr gut gelöst. Ich schliesse mich der guten Beurteilung des Generals von Gienanth, Militärbefehlshaber im Generalgouvernement, voll und ganz an." Am 5. Oktober 1942 bat daraufhin die 2. Abteilung vom PA die Abteilung ihn und Oberst Helmut Besch, Kdt. vom Truppenübungsplatz Galizien, mit dem 1. November 1942 zum Generalmajor zu befördern. Am 16. Oktober 1942 wurde er mit Wirkung vom 1. November 1942 (19) zum Generalmajor befördert. Am 2. März 1943 erhielt er folgende Beurteilung von General der Infanterie Siegfried Haenicke, Wehrkreisbefehlshaber Generalgouvernement: "Ernster gerader Charakter, praktisch beanlagt und soldatisch passioniert, klar im Denken und Handeln, sehr fleissig. Guter Nationalsozialist. Keine Frontbewährung. Hat sich als erfahrener, energischer und umsichtiger Truppenübungsplatzkommandant voll bewährt und die Schwierigkeiten des Ausbaues seines Platzes mit sicherer Hand gemeistert. Geistig und körperlich gut beanlagt, kriegsdienstverwendungsfähig, kommt aber mangels Fronterfahrung für eine Divisionskommandeurstelle nicht in Frage. Starke Seiten: Pflichttreue und Fleiss. Bewertung: Durchschnitt. Empfehlung: Belassung in jetziger Stellung." Dazu ergänzte am 6. Mai 1943 Generaloberst Friedrich Fromm, Chef der Heeresrüstung und Befehlshaber des Ersatzheeres: "Mir nicht bekannt geworden." Am 3. März 1944 erhielt er folgende Beurteilung von General der Infanterie Siegfried Haenicke, Wehrkreisbefehlshaber Generalgouvernement: "Meine am 2. März 1943 zum 1. April 1943 aufgestellte Beurteilung halte ich vollinhaltlich aufrecht." Dazu ergänzte am 12. April 1944 Generaloberst Friedrich Fromm, Chef der Heeresrüstung und Befehlshaber des Ersatzheeres: "Einverstanden." Sein Kommando behielt er bis Ende Juli 1944. Am 29. Juli 1944 wurde er in die Führerreserve OKH versetzt. Seinen Dienst regelte der Wehrkreis VIII. Seine Privatanschrift war das Rittergut Schönheide im Kreis Frankenstein und dort hatte er die Telefonnummer Gnadenfrei 230. Zum Abschluss seiner vorherigen Verwendung erhielt er am 5. August 1944 folgende Beurteilung von General der Infanterie Siegfried Haenicke, Wehrkreisbefehlshaber Generalgouvernement: "Hat sich weiterhin als Kommandant voll bewährt." Am 15. August 1944 wurde er mit Wirkung vom 20. August 1944 zum Militärbefehlshaber in Frankreich (MBF) zur Einweisung in die Geschäfte eines Feldkommandanten kommandiert. Die Kommandierung zum MBF wurde am 4. September 1944 bereits wieder beendet. Am 7. September 1944 ging mit Wirkung vom 5. September 1944 seine Dienstregelung wieder zum Wehrkreis VIII über. Kurz darauf wurde er am 30. September 1944 mit der Wahrnehmung der Geschäfte als Kommandant der Feldkommandantur 749 (FK 749) beauftragt, was aber mit einer Verfügung vom 18. Oktober 1944 nicht wirksam wurde. Stattdessen war er am 5. Oktober 1944 zur Verfügung der Armee Schörner gestellt wurden, wo er am 8. Oktober 1944 verwundet wurde. Er kam daraufhin am 9. Oktober 1944 wegen Verwundung in das Feldlazarett Memel. Am 22. Oktober 1944 wurde er in das Reservelazarett III Königsberg verlegt. Nur wenige Tage später wurde er in das Reservelazarett Frankenstein in Schlesien verlegt. Am 2. November 1944 wurde angekündigt, sein Status würde in 4 Monaten wieder bedingt kriegsdienstverwendungsfähig (E) sein. Seine Wiedereinsatzfähigkeit wurde am 21. Januar 1945 auf den 1. April 1945 geschätzt. Am 27. Januar 1945 wurde bekannt, dass eine Nervenoperation erforderlich wäre. Am 16. Februar 1945 wurde er in das Teillazarett Hubertus in Bad Wiessee-Süd vom Reservelazarett Tegernsee verlegt. Bei Kriegsende wurde er durch die Alliierten in Gefangenschaft genommen. Seine Familie wurde im Jahr 1946 aus Schlesien vertrieben, er selbst kehrte Anfang März 1947 aus der Gefangenschaft zurück. Danach arbeitete er bis 1952 in der Betreuung von Flüchtlingen. Er engagierte sich auch politisch im GB/BHE als erster Kreisvorsitzender des Peiner Kreisverbandes. In Rötzum wurde er von 1948 bis 1952 Gemeinderatsmitglied und in der Zeit von 1951 bis 1952 sogar Bürgermeister. 1952 wurde er Kreistagsmitglied. Vom 15. Juli 1953 bis 5. Mai 1955 war er dann noch Mitglied des Niedersächsischen Landtages.

Literatur und Quellen:

Krug, Ottomar Deutsche Generale 1918-1945, Bundesarchiv Freiburg, Signatur

MSG 109/10853

Ranglisten der königlich Preußischen Armee und des XIII. (königlich

Württembergischen) Armeekorps 1910, Ernst Siegfried Mittler und Sohn, Berlin

1910

Ranglisten der königlich Preußischen Armee und des XIII. (königlich

Württembergischen) Armeekorps 1911, Ernst Siegfried Mittler und Sohn, Berlin

1911

Ranglisten der königlich Preußischen Armee und des XIII. (königlich

Württembergischen) Armeekorps 1912, Ernst Siegfried Mittler und Sohn, Berlin

1912

Ranglisten der königlich Preußischen Armee und des XIII. (königlich

Württembergischen) Armeekorps 1913, Ernst Siegfried Mittler und Sohn, Berlin

1913

Ranglisten der königlich Preußischen Armee und des XIII. (königlich

Württembergischen) Armeekorps 1914, Ernst Siegfried Mittler und Sohn, Berlin

1914

Dienstaltersliste der Offiziere der königlich Preußischen Armee und des XIII.

(königlich Württembergischen) Armeekorps 1917, Mittler und Sohn 1917

Dienstaltersliste der Offiziere der bisherigen Preußischen Armee und des XIII.

(bisherigen Württembergischen) Armeekorps 1919, Mittler und Sohn 1919

Stellenbesetzung im Reichsheer 16. Mai 1920, Biblio-Verlag 1968

Stellenbesetzung im Reichsheer 1. Oktober 1920, Biblio-Verlag 1968

Stellenbesetzung im Reichsheer 1. Oktober 1921, Biblio-Verlag 1968

Rangliste des Deutschen Reichsheeres. Nach dem Stande vom 1. April 1923, Berlin,

Mittler und Sohn 1923

Rangliste des Deutschen Reichsheeres. Nach dem Stande vom 1. April 1924, Berlin,

Mittler und Sohn 1924

Rangliste des Deutschen Reichsheeres. Nach dem Stande vom 1. Mai 1925, Berlin,

Mittler und Sohn 1925

Rangliste des Deutschen Reichsheeres. Nach dem Stande vom 1. Mai 1926, Berlin,

Mittler und Sohn 1926

Rangliste des Deutschen Reichsheeres. Nach dem Stande vom 1. Mai 1927, Berlin,

Mittler und Sohn 1927

Rangliste des Deutschen Reichsheeres. Nach dem Stande vom 1. Mai 1928, Berlin,

Mittler und Sohn 1928

Rangliste des Deutschen Reichsheeres. Nach dem Stande vom 1. Mai 1929, Berlin,

Mittler und Sohn 1929

Rangliste des Deutschen Reichsheeres. Nach dem Stande vom 1. Mai 1930, Berlin,

Mittler und Sohn 1930

Rangliste des Deutschen Reichsheeres. Nach dem Stande vom 1. Mai 1931, Berlin,

Mittler und Sohn 1931

Rangliste des Deutschen Reichsheeres. Nach dem Stande vom 1. Mai 1932, Berlin,

Mittler und Sohn 1932

Stellenbesetzung des Deutschen Reichsheeres nach dem Stand vom 1. Mai 1933

Stellenbesetzung des Deutschen Reichsheeres nach dem Stand vom 1. April 1934

Stellenbesetzung Reichsheer 1. Oktober 1934

Stellenbesetzung Reichsheer 15. Oktober 1935

Stellenbesetzung Wehrmacht 6. Oktober 1936

Stellenbesetzung des Heeres mit Stand vom 12. Oktober 1937

Stellenbesetzung des Heeres 1938

Podzun, H. H. (Hg.): Das Deutsche Heer 1939. Gliederung, Standorte,

Stellenbesetzung und Verzeichnis sämtlicher Offiziere am 3. Januar 1939, Bad

Nauheim, Podzun 1953

Wolfgang Keilig: Rangliste des deutschen Heeres 1944/1945, Podzun-Verlag 1955

Wolfgang Keilig: Die Generale des Heeres und die Sanitätsoffiziere im

Generalsrang, Podzun-Verlag 1983

Pers 6/1931

Pers 6/300972

Barbara Simon: Abgeordnete in Niedersachsen 1946–1994,

Niedersächsischer Landtag, Hannover 1996